-300x300.png)

あれ?これ結局どーすれば良いんだっけ?

この記事では元SEの筆者が問題解決力が高まるノートの取り方についてご紹介します。

この記事を読むことであなたの思考は整理され、仕事がスムーズになりますよ。

目次

筆者が実際に使用したノート

僕がSE時代に使用し、現在の職場でも使用しているノートが「A4方眼ノート」です。

おすすめはマルマンの「Mnemosyne(N180A)」です。

一般的なノートに比べると価格は高いですが、なめらかな書き心地かつ紙も丈夫なので長年愛用し続けています。

ここでポイントとなるのが「方眼ノート」であることです。

なぜ方眼ノートを選んだのか?

大きく3つの理由があります。

図やイラストが綺麗に書ける

方眼ノートの線をガイドラインにすると、全面無地のノートよりも綺麗に書けます。

ノートは文字よりもイラストを多用したほうが理解度が上がりますよ。

文字がまとまる

僕はあまり字が綺麗ではなかったので、全面無地だと少しずつ文字が上にいったり下にいったりと安定しません。

ですが、方眼ノートであれば行頭・行間・段落を揃えることが容易になります。

なぐり書きしたノートよりも整ったノートの方が、見返す時間が短縮され理解度が上がますよね?

理解度が上がれば、次の作業に向けてどのように動くべきかがスムーズに決定できます。

思考整理のフレーム(枠組み)ができる

例えば、本を整理したいときに本棚がないと本の整理はできませんよね?

同様に、聞き取った情報を整理するための棚(フレーム)が無いとメモしても内容がまとまりません。

方眼ノートではこのフレームを簡単に作成できます。

方眼ノートで作成できるフレームはいくつかありますが、今回は実際に僕が使用していたフレームをご紹介します。

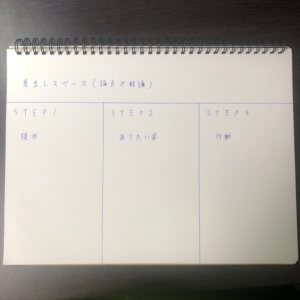

フレーム(枠組み)の作り方

- 方眼ノートを横向きにします。

- 上部から5cm程スペースを取り、見出し線を引きます。

- 見出し線から下のスペースを均等に3分割します。

これは僕なりの考えですが、打ち合わせの会話で重要になるのは「現状」「ありたい姿」「行動」です。

- 現状・・・現在抱えている課題や問題点

- ありたい姿・・・現状に対してどのようになれば良いか(お客さんの理想、プロジェクトのゴール)

- 行動・・・ありたい姿に向かってこれからするべきこと(その場で思いついた方法も書く)

この3つのポイントを意識して会話聞き分けながら、それぞれのフレームに内容を当てはめていきましょう。

まとめ

方眼ノートと聞いて意外と思われたかもしれませんが、コンサルタントや東大生の間では当たり前のように使用されています。

これまで全面無地ノートを使用されていた方はこの機会に方眼ノートを購入してみてはいかがでしょうか?

ここまで読んで頂きありがとうございました。

今回は以上になります。

Mnemosyne/ニーモシネ ノート A4 方眼罫 N180A