「なんで粘着ラバーに変えたの?」

「テンションラバーのほうが扱いやすいよ?」

「弾まないでしょ?」

粘着ラバーに変更してからよく言われるようになりました。

たしかにプラスチックボールに変更となってからは、よりスピードと回転の両立が求められているのが現代卓球です。

粘着ラバーを使用しているプレイヤーもなかなかいませんよね?

それでも僕はあえて粘着ラバーを選びました。

今回は僕がテンションラバーから粘着ラバーに変更した理由についてご紹介します。

目次

用具経歴

僕が卓球を始めたのは中学生の時で、高校生までの6年間で使用していた用具が以下の内容です。

(現在は廃盤となっています)

・ラケット:KCZ(Nittaku)

・ラバー(両面):ハモンドX(Nittaku)

弾むラケットに弾むラバーの組み合わせです。

当時はまだ補助剤が使用できた時代かつボールはセルロイドだったので、まさにぶっ飛ばし用具でしたねー。

体育館に金属音が響くのは心地よかったです。

大学時代はアルバイトや友人と遊ぶことを優先したかったので卓球はやりませんでした。

(今振り返るとやればよかったと思っています)

社会人になってから急に卓球がやりたくなったので久々に引き出しを開けましたが、ラケット・ラバーともにボロボロだったので新しく用具を買いなおすことにしました。

その時に購入した用具が、

・ラケット:ティモボルALC(Butterfly)

・ラバー(両面):テナジー05(Butterfly)

コンセプトが学生時代と同じで弾む用具の組み合わせでした。

最初に打って思ったのが、良いボールが簡単にだせること。

ボールの質量と硬度が上がり弾みと回転の最大値が落ちたプラスチックボールでもなんなく打ち抜けるのは中学時代と同じに思えました。

この用具でしばらく練習した後、ある程度感覚が戻ったので試合に出てみることにしました。

試合でまったく勝てなくなった

出た試合はすべて負けてしまいました。

たしかにブランクはあったけど、それでも1勝くらいはできないものかとだいぶ悩みました。

そこで原因を探るべく、恥ずかしいですが自分の試合を動画で撮って振り返ることにしました。

オーバーミス>ネットミス

技術の差で負けてることは理解しているので、自分の失点を数えていくとにしました。

その結果、ネットミスよりもオーバーミスが圧倒的に多いことがわかりました。

相手のサーブを打ちに行く、自分から仕掛ける攻撃全てにおいてオーバーミスが発生していました。

学生時代と大人になってからの違い

この結論に至るまでだいぶ時間がかかりましたが、要は「力(筋力)」がアップしていることです。

先程の弾む用具の組み合わせでは、パワーバランスが取れていないことがわかります。

そこで用具のスペックを下げるべく、昔からある(セルロイドボールに合わせて作られた)ラバーを使用してみましたが、いまいちピンときませんでした。

粘着ラバーという選択

色々なラバーを使ってようやく自分に合っていると感じたのが粘着ラバーです。

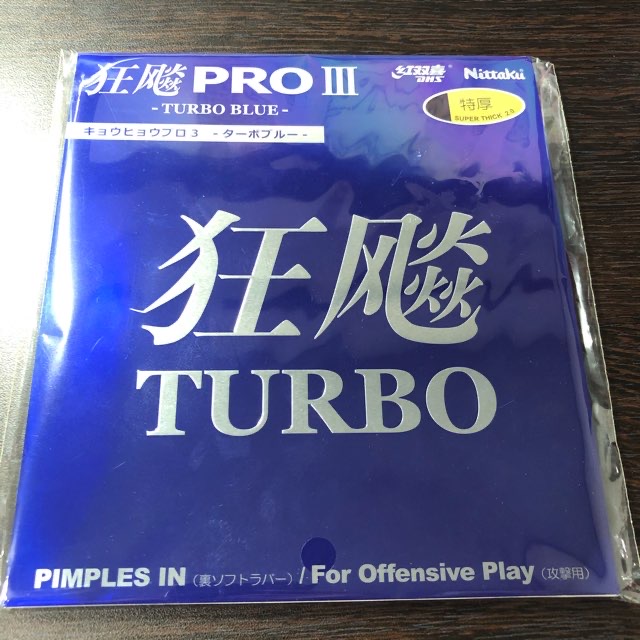

現在はキョウヒョウプロ3ターボブルーを使用しています。

キョウヒョウプロ3ターボブルーのレビューはこちら↓

-

-

【Nittaku】キョウヒョウプロ3ターボブルーレビュー

この記事ではNittakuの「キョウヒョウプロ3ターボブルー(特厚:2.0mm)」をレビューします。 過去に「NEOキョウヒョウ3省チームブルースポンジ39度」を使用していましたが、球持ちが良すぎまし ...

続きを見る

個人的にメリットと思われるのは以下の内容です。

重量がある

ラケットの総重量を上げることにより、相手のボールに押されにくくなる。

(ブロックがやりやすくなる)

台上処理がやりやすい

弾まないのでネットすれすれのツッツキやストップがやりやすい。

球質が変化する

粘着ラバーのシート(表面)は「まだら」になっており、同じスイングで打ってもボールが1球1球違う動き(回転量が多かったり少なかったり)になりやすい特徴があります。

一方でスピン系テンションラバーは表面が均一なので、同じスイングで同じ回転量のボールが出せます。

使用しているプレイヤーが少ない

裏を返せば「粘着ラバー特有の球質に慣れている人が少ない」ということになります。

慣れていないということは相手のミスが増えることになるので勝率アップが狙えます。

まとめ

技術ではなかなか勝てないので、粘着ラバーの力を借りて勝ちにいこうというのが今の考えです。

(中学生が粒高ラバー貼って変化で勝ちに行く思考とまったく同じですが・・・)

飛距離が出しにくく扱いも難しいと言われていますが、長く使い続ければ武器になると思って今後も練習を頑張っていきます。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

今回は以上になります。